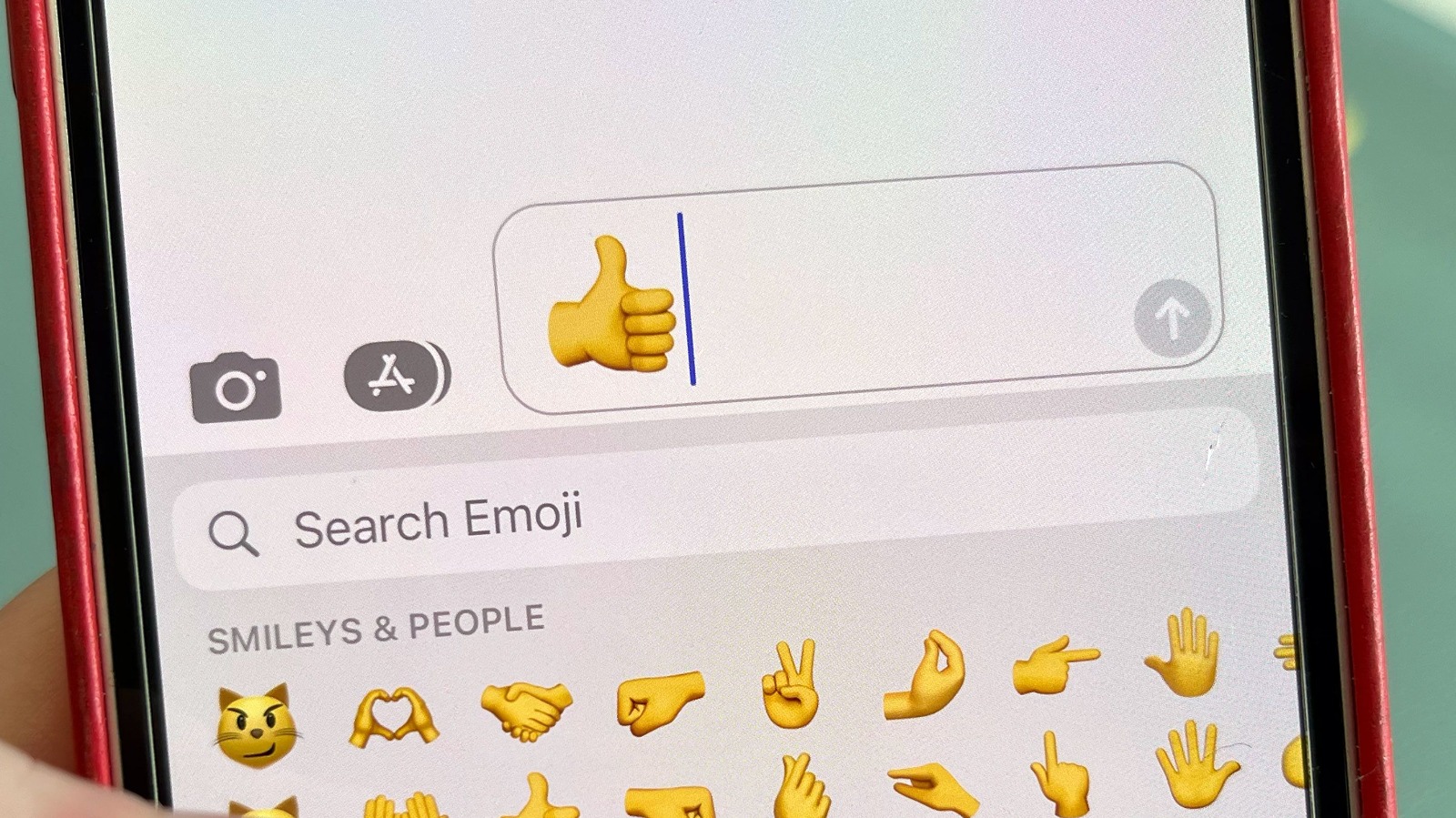

在加拿大薩省(Saskatchewan),一名農夫因在客戶群組中使用表情符號「畀like」的大拇指,而被誤認為同意買家的交易合約,最終鬧上法庭。法官基恩(Timothy Keene)判決指出,「畀like」符號已成為加拿大社會的「新現實」,並可用作電子簽名中的一種方式。最終農夫阿克特(Chris Achter)敗訴,需支付61,442美元(約48萬港元)的賠償費用。

回溯至2021年3月一名穀物買家透過客戶群組發出訊息,表示有意以每蒲式耳17加幣的價格,向農民收購86公噸亞麻。當地農夫阿克特(Chris Achter)看到了這則消息,便和該買家通了電話,隨後也收到對方以訊息傳來一張合約照片,上面註明交付亞麻的期限為11月,並請他「確認合約」。

阿克特回覆了一個「畀like」的大拇指表情符號後,買家誤以為農夫同意合約內容,認為交易成立。然而到了11月,買家卻沒有收到貨品,而當時亞麻的價格已經上漲,於是買家上門理論。阿克特辯稱,他只是順手回了一個手勢,表示自己已經收到文件,並不代表同意交易。因此,兩人為此事鬧上法院。

基恩法官(Timothy Keene)指出,根據字典的定義,「畀like」符號意味著「在數位通訊中用來表達同意、批准或鼓勵」。他參考了過去在以色列、紐約和加拿大發生的類似案件,了解到法院「不能(也不應該)阻止這股趨勢」。雖然簽名通常被認為是一個人身分的「典型代表」,但在科技不斷發展的背景下,使用「畀like」等表情符號也能作為電子簽名之一,成為確認文件的方式。

最終,法院判定阿克特敗訴,並因未能履行合約,需賠償買家61,442美元(約48萬港元)的損失。

資料來源:星島日報

好工推介

職場熱話

- 1

- 2

-

全球裁員潮 員工最容易有職場倖存者症候群 六成人感到過勞 七成人工作動力明顯下降

TOP 1 -

銀聯:Z世代收入增加比例最明顯 39%消費者削非必要支出

TOP 2 -

日本興起出租阿嫲 唔只做家務湊細路 仲可以陪談判分手

TOP 3 -

公共圖書館變「扮工」聚腳地?失業港人每日必到+做3件事

TOP 4 -

87%港畢業生對前景充滿信心 最愛金融及STEM行業 憂AI帶來顛覆

TOP 5

-

KAM爆新仔突問女上司「點解條件咁好都未結婚」 對方一招KO!

TOP 6 -

電話鬧鐘唔識響?係手機Bug作怪!網民總結8大方法自救

TOP 7 -

DSE放榜 未達2222A有咩出路?升學/就業課程任你揀

TOP 8 -

30歲後選擇半躺平人生 為心靈健康 只返兼職度日 與其杞人憂天 不如活在當下

TOP 9 -

ERB僱員再培訓局最新課程推介!10大免費搶手內容 $0學做KOL/保安/陪月/的士司機 即日起報名

TOP 10